親日家が多く、日本語を話すことができる人が多い台湾。

しかしながら、そこは海外。

観光スポット以外の場所では、英語も日本語も通じないというシチュエーションに遭遇することもたくさんあります。

「もっと台湾旅行を楽しみたい!」

「現地でコミュニケーションしたい!」

こんな方のために、覚えておくと便利な中国語のフレーズや単語をまとめてみました。

この記事の冒頭部分では、台湾語と中国語の違いや台湾で使われている中国語の特徴について触れています。手っ取り早くフレーズを知りたい場合は、目次を参照の上、適宜読み飛ばしてください。

台湾語と中国語

まず、台湾語と中国語の違いについて簡単に説明します。

「台湾=台湾語」と連想する人がいるかもしれませんが、実際は人により様々な言葉が使われています。

台湾で使われている言葉

- 中国語(國語)

- 台湾語(閩南語)

- 客家語

- 原住民の言葉

…が台湾で使われています。

全員が話せるわけではない台湾語

台湾語が話せるかどうかは人それぞれで、子供の頃の環境、家庭で使う言語、親の教育方針、家族のバッグクラウンド(外省人や本省人)などにより異なります。

台湾のなかでも台南や高雄など南部に行くほど台湾語を耳にする機会が増えますが、若い世代の人、特に台北の若い世代の人は台湾語が話せないという人が割と多いです。

そのため、台湾現地の人とコミュニケーションする時のファーストチョイスとなる言語は中国語が無難です。

もちろん、

- パイセー(申し訳ない)

- ホウジャ(美味しい)

…などの簡単な台湾語を使うと喜んでくれるケースもありますが、まず覚えるべきは中国語です。

台湾で使われている中国語の特徴

漢字の字体

台湾で使われている中国語と中国で使われている中国語との大きな違い、それは漢字の字体。

- 台湾→繁体字

- 中国→簡体字

…が使われています。

繁体字と簡体字の比較の一例として、「漢と汉」、「薑と姜」、「對と对」などがあります。

「漢、薑、 對」が繁体字で、「汉、姜、 对」が簡体字です。

日本人からすると、ケースバイケースで、繁体字の方がわかりやすいことがあったり、逆に簡体字の方がわかりやすかったり、日本で使われている漢字は双方がミックスされていて面白いと感じる瞬間です。

発音表記法

一般的に中国語を学ぶ場合は、拼音(ピンイン)を使って発音や声調を覚えることが基本です。

拼音はアルファベットに声調記号をつけた発音記号で、日本で中国語を習う時も拼音が使われています。

一方、台湾では独自の方法が開発・採用され、ボポモフォと呼ばれる注音(チュウイン)が使われているところが特徴です。

上記画像はタピオカミルクティーがデザインされたバッグなのですが、このバッグの「正常很甜」という漢字の横に使われている記号のようなもの、これが注音です。

表現の違い

バス、タクシーなど、中国と台湾で色々な表現が異なることがあります。

中国語という表現自体についても、台湾では國語(guóyǔ)、中国では普通話(pǔ tōng huà)と呼ぶことが一般的です。

ただ、中文(zhōngwén)という表現はどちらでも使えます。

発音の違い

台湾の中国語は巻き舌を使わなかったり、shiや chi、shuoなどのhの音を省略する傾向にあることが特徴です。

例えば、美味しいという意味の好吃(hǎochī)。

標準語の発音ではハオチーですが、台湾だとハオツーという発音の方をよく耳にします。

ただ、ハオツーという時は日本語の「ツ」を発音する時のように、唇を丸めて「ツゥー」と言うのではなく、口を横に大きく広げたまま「ツー」と言うのが正解の音です。

また、台湾においては家庭のバックグラウンド(外省人など)などによって、標準語ベースで発音したり、台湾っぽい発音をしたり人により様々です。

台湾旅行で使える言葉&覚えておくべき言葉とは?

覚えておくとよい言葉はたくさんありますが、

- 你好(こんにちは)

- 謝謝(ありがとう)

- 不好意思(すみません)

- 內用/外帶(店内飲食/持ち帰り)

- 多少錢?(いくらですか)

…このあたりの基本フレーズと単語は覚えておくと台湾旅行に特に役立ちます。

以下に詳細を説明します。

よく使う言葉&基本フレーズ編

ここでは基本フレーズである挨拶、お礼、謝罪などの表現を紹介します。

参考までに中国語のカタカナ発音も載せていますが、カタカナでは正確に表せない音もたくさんあります。発音や声調が違うと通じないケースがたくさんあるので、気になるフレーズや単語はGoogle翻訳などを使って実際の音を再生の上、確認してみてください。

你好(nǐ hǎo):こんにちは

カタカナ発音:ニイハオ

「你好」はどこでも使える便利な表現です。

現地の人とコミュニケーションを取る第一声に使ってみてください。

お店の方がお客さんに声をかける時は「您好(nín hǎo)」という丁寧な表現が使われています。

謝謝(xièxiè):ありがとう

カタカナ発音:シィエシィエ

私たち日本人の間では謝謝の発音が「シェーシェー」や「シェイシェイ」とインプットされがちですが、シィエシィエと、エの音もしっかり発音する方が本来の中国語の音に近くなります。

でも、シェーシェーと言っても十分伝わるので、あまり心配しなくても大丈夫です。

不好意思(bù hǎo yìsi):すみません、申し訳ない、恥ずかしい

カタカナ発音:ブーハオイースー

不好意思は複数の意味がある便利な表現です。

大きく分けて、以下の2つのケースで使われます。

- ちょっとした謝罪の意味で使う場合

- 人に何かを尋ねる時に使う場合

日本語の「すみません」の用法と同じです。

現地の人に話しかけたい時は「不好意思」と言って声をかけてみてください。

台湾語で「申し訳ない、すまない、恥ずかしい」はパイセーと言います。台湾で非常によく使うフレーズです。

對不起(duìbuqǐ):ごめんなさい

カタカナ発音:ドゥイブチー

謝罪する時に使う表現です。

英語で謝罪する感覚で言うと、不好意思がExcuse me、對不起がSorryに該当します。

沒關係(méiguānxi):大丈夫です、気にしないで、問題ありません

カタカナ発音:メイグワンシー

こちらもよく使う表現です。

「大丈夫だよ!」という時に使ってみてください。

不會(bú huì):できない、ありえない、どういたしまして

カタカナ発音:ブーフイ

不會(不会)には複数の意味があります。

一般的に「〜できない」や「ありえない」という意味で使われることが多いのですが、台湾では「どういたしまして」の意味で、不會という表現を非常によく使います。

中国語を習ったことがある人は、どういたしましては「不客氣」と習ったことがと思いますが、台湾の中国語独特の表現として、不會を覚えておくと便利です。

台湾の人に「謝謝」と言われたら、ぜひ「不會」で返してみてください。

すごくローカルっぽいです。

再見(zàijiàn):さようなら

カタカナ発音:ザイジェン

実際には、友達同士では再見よりも英語で「バイバイ!」と言うケースの方が多いです。

再見だと少しカタイというか、フォーマルな感じがします。

日本でも、友達には「さよなら」ではなく、「バイバイ」を使う方が一般的ですよね。それと同じです。

ちなみに、また明日は「明天見(Míngtiān jiàn)」になります。

意思を伝える&尋ねる基本フレーズ編

自分が「こうしたい!」「これが欲しい!」ということを中国語で伝えることができるようになることで、「伝えたいことが伝わらない!」というもどかしい気持ちを少しだけ軽減できるます。

我要(wǒ yào)〜:私は〜が欲しい 〜したい

カタカナ発音:ウォ ヤオ

「我(ウォ)」は私という意味で、「要(ヤオ)」は欲しい・したいという意味です。

「我要」の後に欲しいものやしたいことをつければ色々な形で活用することができます。

例えば…

- 我要這個(wǒ yào zhège):これが欲しい

- 我要去(wǒ yào qù):〜に行きたい

我要這個はカタカタ発音でウォ ヤオ ジャガ(これが欲しい)です。

このフレーズを使いながら、欲しいメニューや物を指差すことで、ほとんどこちらの欲しいものが伝わると思います。

特定の場所に行きたい時は「我要去(wǒ yào qù)+行きたい場所の名前」と言えば通じます。

去(qù)の音は少し特別でカタカナで表現することが難しいのですが、敢えてカタカナにするなら、チュィーという感じです。

正確な音はGoogle翻訳で確認してみてください。

你要◯◯嗎?(nǐ yào◯◯ma):〜はいりますか

カタカナ発音:ニイ ヤオ◯◯マ?

店員さんなどが「◯◯は必要ですか、要りますか?」と聞く時によく使うフレーズです。

以下のフレーズも同様の表現としてよく使われます。

- 要不要(yàobuyào)ヤオ ブー ヤオ

- 需要 嗎(xūyào◯◯ma)シューヤオ・・マ?

このように聞かれた時の受け答えは「要」「不要」でも良いのですが、一般的には以下のようなフレーズを使います。

必要な時、欲しい時の回答

- 好的,謝謝(hǎo de, xièxiè)ハオダ、シィエシィエ

- 要(yào)ヤオ

「要」だけだとやや直接的な言い方であったり、子供っぽい言い方になるので、「好的,謝謝」という方が丁寧です。

不必要な時、いらない時の回答

不用 (bú yòng )ブーヨン

要の反対の「不要」を使うとちょっとぶっきらぼうな感じになるので、不用を使う方が丁寧な回答になります。

不用を使う時も、「不用,謝謝」(ブーヨン、シィエシィエ)と言うとより丁寧です。

不要(búyào) :〜しないで、〜したくない、ヤダ

カタカナ発音:ブーヤオ

不要には「いらない」という意味もありますが、「〜しないで」や「ヤダ!」という拒否や拒絶の意味もあります。

有沒有〜(yǒu méiyǒu):〜はありますか?

カタカナ発音:ヨウメイヨウ

何か特定のものを探している時に使える便利な表現です。

お土産屋さんで何か探している場合は「有沒有+名詞」で、この表現を使ってみてください。

「有(ヨウ)+名詞+嗎(マ)?」というフレーズでも大丈夫です。

有沒有や有・・・嗎?という質問をした場合の回答は、以下の通りです。

- ある場合:有(yǒu)ヨウ

- ない場合:沒有(méiyǒu)メイヨウ

多少錢?:(duōshǎo qián)いくらですか?

カタカナ発音:ドゥオ シャオ チエン

台湾っぽい発音だと、少(shao)のhの発音を省略してドゥオサオチエン、標準語だとドゥオシャオチエンです。

値段を聞く時に使うフレーズで、どこでも使える便利な表現です。

中国語の数字を覚えておくと、とっても便利!

「多少錢?」と聞くと、回答は数字で返ってくるので、中国語の数字の発音を覚えておくと便利です。

- 一(yī)

- 二(èr)

- 三(sān)

- 四 (sì)

- 五(wǔ)

- 六(liù)

- 七(qī)

- 八(bā)

- 九(jiǔ)

- 十(shí)

- 十一(shíyī)

- 二十(èr shí)

- 一百(yìbǎi):100

- 兩百(liǎng bǎi):200

- 三百 (sān bǎi):300

- 千(qiān)

お金の単位は口頭表現で、塊(kuài)が使われることが多いです。

例えば、100元なら一百塊(イーバイクァイ)という感じです。

基本的な数字の音を覚えておくと、口頭で値段を言われた時に理解しやすくなるので、覚えて置いて損はありません。

数字を覚えたら、後は学んだフレーズと組み合わせて…

- 1個欲しい場合:我要一個(ウォ ヤオ イガ)

- 2個欲しい場合:我要兩個(ウォ ヤオ リャンガ)

- 3個欲しい場合:我要三個(ウォ ヤオ サンガ)

このように応用可能です。

2の使い方は少し特別で、 二(èr)が使われたり、兩(liǎng)が使われたりしますが、2個欲しいという時には兩(liǎng)を使って、兩個(リャンガ)と言えば大丈夫です。

請問(qǐngwèn):お尋ねしますが

カタカナ発音:チンウェン

こちらも便利なフレーズです。

請問だけでも良いですが、 請問一下(チンウェンイーシャー)と言うと「少しお尋ねしますが…」というニュアンスになります。

知らない人に声をかける時には請問の前に不好意思を付けて「不好意思,請問…」(ブーハオイースー、チンウェン)をワンフレーズとして使ってみてください。

請問○○在哪裡?(Qǐngwèn○○zài nǎlǐ):すみません、○○はどこですか?

カタカナ発音:チンウェン、◯◯ザイナーリー

道や場所を聞きたい時に使う表現で、◯◯に行きたい場所や道を入れて使ってみてください。

可以〜嗎?(kěyǐ):〜しても良いですか?〜できますか?

カタカナ発音:クゥァイー マ?

相手に許可を取る時に使うフレーズです。

可以の発音は少し独特でカタカナにすることが少し難しかったので、Google翻訳などを使って本来の発音を確認してみてください。

- OKな場合の回答:可以(kěyǐ)クゥァイー

- ダメな場合の回答:不可以(bùkěyǐ)ブークゥァイー

コンビニ・スーパー・薬局のレジ編

ここからは、コンビニやスーパー、薬局などで買い物をする時にレジで聞かれるフレーズを紹介します。

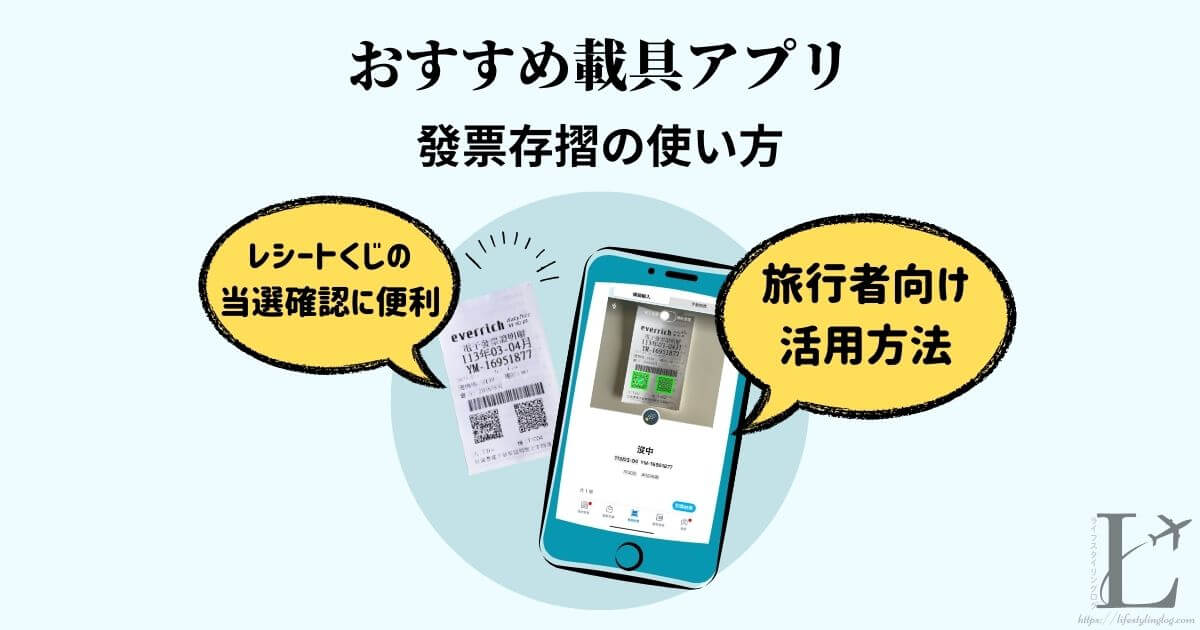

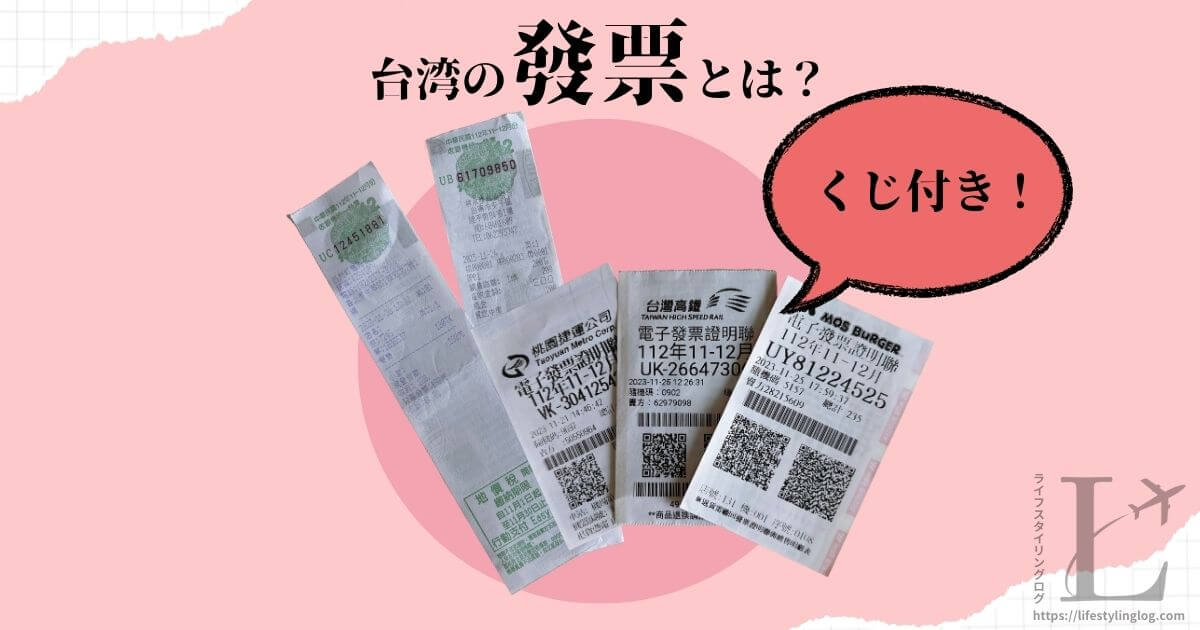

發票要存載具嗎(fāpiào yào cún zǎi jù ma):領収書は載具に保存しますか?

カタカナ発音:ファーピャオ ヤオ ツン ザイジュー マ

*載具の具jùの音はカタカタで正確に表現できないので、正しい音はグーグル翻訳の音声再生で確認するようにしてください。

- 發票要不要存載具(ファーピャオ ヤオブーヤオ ツン ザイジュー)?

- 有會員載具嗎(ヨウ フイユエンザイジュー マ)?

- 有載具嗎(ヨウ ザイジュー マ)?

…などの聞き方もあり、どれも「載具」について確認するための質問になります。

載具は近年台湾で非常によく使われるようになった言葉で、主にコンビニレジで買い物をする時にほぼ聞かれるので、覚えておくと便利です。

載具は雲端發票を保存するツールを意味します。

有載具嗎?と聞かれた時の答え

旅行者の方は發票載具を使用していないと思うので、基本的には「必要ない」や「ない」という答えをする形になります。

- 發票要存載具嗎や發票要不要存載具と聞かれた時→不用(ブーヨン)

- 有會員載具嗎?や有載具嗎?と聞かれた時→沒有(メイヨウ)

…と答えればOKです。

載具と聞かれて意味が分からなくても、そのあたりは店員さんが「あっ、外国人だな…」察してくれると思うので問題ありませんが、知っておくと便利な言葉です。

要發票嗎?(Yào fāpiào ma):領収書/レシートはいりますか

カタカナ発音:ヤオ ファーピャオ マ

「要發票嗎?」のほか、「領収書の印刷は必要ですか?」と言う意味で「發票要列印嗎?」(fāpiào yào liè yìn ma)と聞かれることもあります。

需要統一編號嗎?(xūyào tǒngyī biānhào ma)

カタカナ発音:シューヤオ トンイービェンハオ マ

「需要打統編嗎(xūyào dǎ tǒng biān ma)?」というフレーズが使われることもあります。

統一編號は台湾で登記した企業や個人に割り振られるID番号のことです。

台湾で会社勤めする人や個人事業の人が経費申請のため、ID番号が記載された領収書の発行が必要な時に番号を店員さんに伝えます。

一般の旅行者の方には不要なので、統一編號(統編)について聞かれたら「不用(ブーヨン)」と答えれば大丈夫です。

旅行者だとわかると、この質問はされないと思います。

有會員卡嗎?(Yǒu huìyuán kǎ ma?):会員カードはありますか?

カタカナ発音:ヨウ フイユエンカー マ

最近は、有會員卡嗎?よりも、有會員載具嗎?と聞かれることが多いです。

要袋子嗎?(yào dàizi ma):袋はいりますか

カタカナ発音:ヤオ ダイズー マ

コンビニやスーパーのビニール袋は有料になっているので、最近ではあまりこのフレーズは使わなくなってきていますが、大きめのものを購入した場合など、袋はいりますか?と聞かれることがあります。

同じ表現で、需要袋子嗎(xūyào dàizi ma)?というフレーズもよく使います。

要幫你加熱嗎?(yào bāng nǐ jiārè ma):温めますか

カタカナ発音:ヤオ バン ニー ジャーラー マ

コンビニでお弁当などを購入した際に聞かれることが多いフレーズです。

単純に「需要加熱嗎?」と聞かれることもあります。

温めるという意味の加熱(jiārè)というキーワードさえキャッチできれば問題ありません。

この質問に対する答えも、必要なら「好的,謝謝」 や「要」、不必要な場合は 「不用」で大丈夫です。

レストラン編

ここからは、シチュエーション別で便利な表現や単語を紹介します。

まずは、レストランで使える便利な表現のほか、レストランで店員さんに聞かれるフレーズも紹介します。

請問有訂位嗎?(qǐngwèn yǒu dìng wèi ma):予約していますか

カタカナ発音:チンウェン ヨウ ディンウェイ マ

訂位(dìng wèi)は予約という意味なので、この単語が聞き取れれば何となく相手の言っていることがわかると思います。

予約がある場合は「有(yǒu)」 、予約がない場合は「沒有(méiyǒu)」と回答します。

請問幾位(qǐngwèn jǐwèi):何名様ですか

カタカナ発音:チンウェン ジーウェイ

単純に「幾位?(ジーウェイ)」と聞かれることもあります。

一人なら一個人(イーガレン)、 二人なら兩個人(リャンガレン)と言います。

人(rén)の発音は少し難しいので、実際の音をGoogle翻訳などで確認してみてください。

有推薦的嗎?(yǒu tuījiàn de ma):おすすめはありますか

カタカナ発音:ヨウ トゥイジェンダ マ

メニュー選びに迷ったら、このようにお店の人に聞いてみても良いかもしれません。

台湾の人もこの表現をよく使います。

親切な店員さんが多い台湾では、色々教えてくれると思います。

請問點餐了嗎?(qǐngwèn diǎn cān le ma):注文はお済みですか

カタカナ発音:チンウェン ディエン ツァン ラ マ

- 注文済みの場合の回答:點了(diǎnle)ディエンラ

- 注文済みではないの場合の回答:還沒有(hái méiyǒu)ハイメイヨウ

買單(mǎidān):お会計をお願いします

カタカナ発音:マイダン

同じ意味で、結帳(jié zhàng)という表現も使われます。

可以刷卡嗎?(kěyǐ shuākǎ ma):クレジットカードは使えますか?

カタカナ発音:クゥァイー シュアカー マ

台湾っぽい発音だと刷卡がスァカーと聞こえることがあると思います。

「可以用信用卡嗎(kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma)?」という表現も使えますが、台湾では「可以刷卡嗎?」という表現を使う人の方が多いです。

レストランで覚えておくと便利な単語

- 好吃(hǎochī ):美味しい

- 吃到飽(chī dào bǎo):食べ放題、ビュッフェ

- 菜單(càidān):メニュー

- 套餐(tàocān):セットメニュー

- 招牌(zhāopái):看板メニュー

- 人氣排行榜(rénqì páiháng bǎng):人気ランキング

- 推薦(tuījiàn):おすすめ

吃到飽

吃到飽は料理関係では食べ放題、ビュッフェという意味がある一方、通信関係、例えばSIMカードでは「使い放題」という意味もあります。

招牌や人氣排行榜

どの料理を選べば良いか迷ってしまった時はメニューに招牌と付いたものを選ぶ方法もおすすめです。

招牌は看板メニュー、推薦はおすすめという意味があるので、迷った時は招牌や推薦と書かれたものを選ぶと失敗が少ないです。

またメニューに人氣排行榜と記載されている場合は人気メニューランキングになるため、その中から気になるものを選ぶという方法もあります。

レストランやカフェでの注意事項

特にカフェによくあるのですが、一人あたりの最低消費額が設定されていることがあります。

詳細はメニュー表に記載されていることが多いので、レストランやカフェを利用する時はチェックしてみてください。

小吃店編

レストランほどフォーマルではなく、道端にある台湾のB級グルメを販売しているようなちょっとした個人経営の軽飲食店のことを小吃店(xiǎochī diàn)と言います。

小吃店で使うフレーズも結構限られているので、覚えておいた方が良いと思うものを紹介します。

內用還是外帶?(nèi yòng háishì wàidài):こちらでお召し上がりですか、それとも持ち帰りですか

カタカナ発音:ネイヨン ハイシー ワイダイ

店内で飲食するか持ち帰りにするか、第一声で聞かれることが多いです。

同じような表現で、以下のフレーズが使われることもあります。

- 這邊用還是帶走?(zhè biān yòng háishì dài zǒu)

- 這邊用嗎?(zhè biān yòng ma)

お店で食べる場合は「內用(ネイヨン)」または「這邊用(ジャービェン ヨン)」、持ち帰りにする場合は 「外帶(ワイダイ)」または「帶走(ダイゾウ)」と言えば大丈夫です。

你要什麼?(nǐ yào shénme) :何にしますか/何が欲しいですか

カタカナ発音:ニー ヤオ シェンマ

「你要吃什麼?(nǐ yào chī shénme)」、何が食べたいですか?と聞かれることもあります。

このように聞かれたら「我要+(欲しいメニューの名前)」と言って注文します。

ただ、小吃店では各テーブルにある注文用紙に自分で欲しいものを記入して注文するケースも多いです。

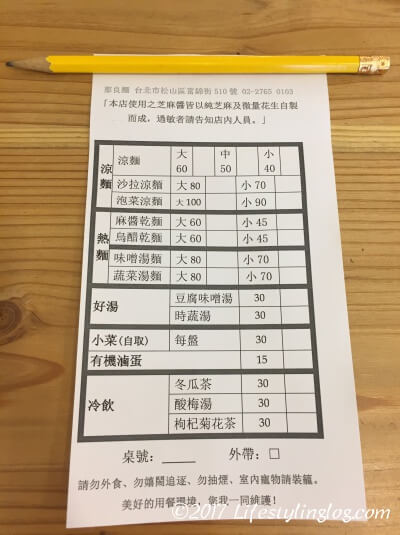

こちらがよくある注文票です。

欲しいものの横に個数、「桌號」に自分が座っているテーブル番号を記入の上、店員さんに渡します。

「你要什麼?」は夜市、市場、カフェ、ドリンクスタンドなどでもよく使われるので覚えておくと便利です。

要不要辣(yàobuyào là):辛くしますか?

カタカナ発音:ヤオ ブーヤオ ラー

辛さを調整することができる料理の場合、辛さの調整について聞かれることがあります。

要不要辣はそんな時に使われるフレーズです。

「要辣嗎(yào là ma)?」と聞かれるパターンもあります。

答えとしては以下の通り。

- 要辣(yào là):辛くしてください

- 不要辣(búyào là):辛くしないで

- 小辣(xiǎo là):ちょっとだけ辛くして

- 小小辣(xiǎoxiǎo là):ほんのちょっとだけ辛くして

要餐具嗎?(yào cānjü ma):お箸やスプーンはいりますか

カタカナ発音:ヤオ ツァンジュィー マ

お持ち帰りする時に聞かれるフレーズです。

不要香菜(búyào xiāngcài):パクチーはいりません

カタカナ発音:ブーヤオ シャンツァイ

パクチーは香菜(xiāngcài)、発音はシャンツァイです。

パクチーブームでパスキー好きな人も増えてきていますが、「パクチー、嫌い!」という人も一定数存在すると思います。

台湾では割と色々な料理にパクチーが使われているので、苦手な方は注文時にパクチーはいりませんと伝えても良いと思います。

小吃店で覚えておくと便利な単語

- 小菜 (xiǎocài):小皿料理

- 燙青菜(tàngqīngcài ):湯がいて作られた野菜料理

- 先付款(xiān fùkuǎn):先払い

- 招牌(zhāopái):看板メニュー

- 筷子(kuàizi):お箸

- 湯匙(tāngchí):スプーン

燙青菜(tàngqīngcài)は葉物野菜が使われた野菜料理で、炒めるのではなく、湯がいた野菜に、それぞれのお店特製の味つけをして提供されるシンプルな料理です。

ドリンクスタンド編

台湾のドリンクスタンドでは自分の好きなようにドリンクの温度、氷の量、甘さを調整するカスタマイズが可能です。

でも、はじめて注文する時はカスタマイズの仕方がわからない…という方も少なくないはず。

基本的に店員さんに伝えることは以下の3つだけです。

- 欲しいドリンク名

- サイズ

- 好きなカスタマイズ方法

慣れている人は、はじめから「このドリンクをMサイズで、甘さは〜で、氷の量は〜でお願いします」と言っている人もいますが、慣れていない場合はワンステップごとゆっくり注文する形で大丈夫です。

甜度冰塊(tián dù bīng kuài):甘さと氷はどうしますか?

カタカナ発音:ティエンドゥービンクアイ

台湾のドリンクスタンドで聞かれる定番フレーズの「甜度冰塊(ティエンドゥービンクウァイ)」。

覚えておくと良いフレーズです。

サイズに関わる単語

- 大杯(dà bēi)

- 中杯(zhōng bēi)

甘さに関わる単語

- 正常(zhèngcháng)

- 少糖(shǎo táng)

- 半糖(bàn táng)

- 微糖(wei táng)

「正常」はデフォルトの甘さを意味します。

ただ、正常だとかなり甘いケースが多いので、デフォルトの半分の甘みの半糖(バンタン)くらいから注文してみる形がおすすめです。

砂糖を加えたくない場合は無糖で注文します。

氷に関する単語

- 少冰(shǎo bīng)

- 微冰(wei bīng)

- 去冰(qù bīng)

氷少なめは少冰,微冰は氷ほんの少し、去冰は氷なしになります。

当たり前ですが、氷に関する質問は冷たいドリンクを頼んだ時のみに聞かれ、温かい飲み物を注文する時には聞かれません。

夜市・市場・問屋街編

夜市や問屋街は多くの観光客の方が訪れるスポットです。

また現地の市場を訪れてみたいという方もいると思うので、これらのシチュエーションで便利なフレーズを紹介します。

這是什麼?(zhè shì shénme):これは何ですか

カタカナ発音:ジャー シー シェンマ

日本では見慣れないもの、「これ何?」と聞きたい時に便利なフレーズです。

一斤,多少錢?(yī jīn duōshǎo qián):600グラムあたりいくらですか

カタカナ発音:イージン ドゥオシャオチエン?

台湾の市場や問屋街では、一個、一袋、一皿単位で購入というケースもありますが、「一斤」という単位を使って、重量で買い物することが一般的です。

一斤は600グラム。

重量で値段が決まるものの場合、「一斤,多少錢?」という表現を使っても良いと思います。

ちなみに、ものによっては一斤だと量が多すぎるというケースもあります。

その場合は、一斤あたりの価格を確認して「我要半斤(bàn jīn)」<ウォヤオバンジン>と言って、半斤(300グラム)単位でお買い物することもおすすめです。

夜市で気をつけるべきこと

斤より少ない、グラム(公克または克)や兩という単位をわざと使っているお店もあります。

これが原因でトラブルになっている話も聞きます。

値札がないものは、支払い前に必ず購入したい分量に対してトータルでいくらになるのか、最終的な価格を確認をするようにしてください。

また、強引に勧められても、いらないものに対しては、きっぱりと「不用」と意思表示をした方が良いです。

ショッピング編

ショッピングのシーンでも、上記で紹介した「這是什麼(これは何ですか)?」「多少錢(いくらですか)?」「可以刷卡嗎(クレジットカードは使えますか)?」というフレーズが使えるので、ぜひ活用してみてください。

ここではこれまでに取り上げたフレーズ以外で、ショッピングの場で便利なフレーズを紹介します。

有其他顏色嗎?(yǒu qítā yánsè ma):色違いはありますか

カタカナ発音:ヨウ チーター イェンサー マ

特定の商品を見ていて、この他にも別のカラーがあるのかな?色違いがあるのかな?ということを店員さんに確認したい時に使えるフレーズです。

覚えておくと便利な単語

- 免費(miǎnfèi):無料

- 折(zhé):〜割引

- 買一送一(mǎi yī sòng yī):1つ購入すると1つ無料でプレゼント

- 免税(miǎnshuì):免税

割引の「折」という表現

台湾で買い物をしていると「折」という文字をよく見かけるかもしれません。

これは割引の意味なのですが、この折という表現が少し独特で、例えば「7折」と書いてあったら、30%割引という意味になります。

- 9折(10%割引)

- 8折(20%割引)

- 7折(30%割引)

- 6折(40%割引)

- 5折(50%割引)

- 4折(60%割引)

- 3折(70%割引)

- 2折(80%割引)

- 1折(90%割引)

買一送一(マイイーソンイー)

買一送一は1つ購入したら、1つ無料でもらえるという意味です。

他にも「買五送一」(5つ購入したら1つプレゼント)など、「買◯送◯」という表現をお土産さんなどでよく見かけると思います。

交通機関に関わる単語編

台湾の交通機関に関わる単語を集めてみました。

- 捷運(jié yùn):MRT

- 火車(huǒchē):台鉄

- 高鐵(gāotiě):台湾新幹線

- 站(zhàn):駅

- 公車(gōngchē):バス

- 計程車(jìchéngchē):タクシー

- 悠遊卡(yōuyóu kǎ):イージーカード

- YouBike:ユーバイク

まとめ

台湾の観光地には、日本語ができる店員さんが多いものの、簡単なフレーズでも、積極的に使ってみることで、台湾旅行がずっと楽しくなるはずです。

グーグル翻訳アプリを活用しつつ、積極的に中国語を使って台湾旅行を楽しんでください。

以上、台湾旅行に便利な中国語のフレーズについての紹介でした!